MCPとは?

AIがより実用的になるためには、外部のデータやツールと柔軟につながる仕組みが欠かせません。しかし、近年のLLM(大規模言語モデル)は高度な推論や自然な会話が可能になった一方で、そうした外部リソースとやり取りする共通規格がありませんでした。そのため、開発者はサービスごとに異なるAPIや接続方法を個別に実装する必要があり、再利用性や互換性が低いという課題がありました。

この問題を解決するために登場したのが Model Context Protocol(MCP)です。イメージとしては「AIのためのUSB Type-C」です。Type-CがPCやスマートフォン、周辺機器を同じ形状の端子でつなげられるように、MCPは異なるツールやデータソースを同じ方法で接続できます。一度MCPサーバーを作れば、対応するあらゆるMCPクライアント(例:Claude、ChatGPTなど)と差し替え可能に連携できるのが特徴です。

公式ドキュメントでは、MCPはクライアントとサーバー間の通信を標準化するオープンプロトコルとされています。基盤には JSON-RPC 2.0 が採用され、通信方式として stdio や HTTP/SSE を利用します。これにより、AIは統一された方法でファイルシステムへのアクセス、データベース検索、外部API呼び出しなどを実行できます。

要するにMCPは、異なる世界に住むAIとツールが同じ言葉で会話できるようにする通訳兼接続端子です。

MCPの構成と仕組み

MCPは「クライアント」「ホスト」「サーバー」という3つの役割で構成されます。

-

クライアント

ユーザーからの指示を受け取り、MCPプロトコルに沿ってサーバーにリクエストを送る役割です。

主にユーザーインターフェースや指示の構造化を担当します。

例:Claude Desktop、MCP対応のChatGPT、VS CodeのMCP拡張。 -

ホスト

クライアントが利用するMCPサーバーを起動し、接続を維持・管理する役割です。

サーバーとの通信経路(stdio / HTTP / SSE)の確立や、プロセスのライフサイクル管理を行います。

例:VS CodeやClaude Desktopは、クライアントでありながらホスト機能も持ちます。 -

サーバー

実際に外部リソースにアクセスし、指示された処理を実行する役割です。

ファイル操作、データベース検索、API呼び出しなど、具体的な作業を担当します。

例:@modelcontextprotocol/server-filesystem(ローカルファイル操作)、@modelcontextprotocol/server-github(GitHub操作)。

MCPが動く流れ

- ユーザー → クライアント

(例:「このフォルダのファイル一覧を見せて」) - クライアント → ホスト

指示をMCPサーバーが理解できる形式(リクエスト)に変換して送信 - ホスト → サーバー

サーバーを起動し、リクエストを中継 - サーバー内部処理

外部リソースへアクセスして処理 - サーバー → ホスト → クライアント

結果を受け取り、ユーザーに提示

通信方式

クライアントとサーバーは、目的や環境に応じて以下の方式で通信します。

- stdio(標準入出力)

同じマシン内でダイレクト接続。高速でセットアップが簡単。ローカル実行向け。 - HTTP

ネットワーク越しに接続する標準的な方式。Webやクラウド環境に適している。 - SSE(Server-Sent Events)

HTTPの拡張で、サーバーからクライアントへリアルタイムにデータを送り続ける。

チャットのストリーミング出力や進捗通知に便利。

メッセージ形式

通信の中身(会話の形式)は JSON-RPC 2.0 で統一されています。

関数呼び出しのように「メソッド名」「パラメータ」「ID」をJSONでやり取りします。

例:フォルダ内のファイル一覧を取得するリクエスト

|

|

MCPサーバーの導入

ここでは、VS Code(GitHub Copilot Chat)にMCPサーバーを導入する手順を、@modelcontextprotocol/server-filesystem を例に説明します。他のMCPサーバーも基本的な流れは同じです。

server-filesystem はローカルファイルの読み取りや操作を行うMCPサーバーです。通常は「開いていないファイル」は直接読めませんが、このサーバーを使えばパスを指定して取得できます。

インストール

MCPサーバーの配布形態はサーバーごとに異なります。代表的な入手方法は次のとおりです。

-

npm(パッケージ配布)

ここで取り上げるserver-filesystemなどは、npmで配信されています。1npm install -g @modelcontextprotocol/server-filesystem -

VS Code拡張(Marketplace)

以下URLなどで、VS Codeの拡張として配信されています。 -

GitHubリポジトリ

git clone後、READMEの「Usage」「Run」などの手順に従ってビルド・起動します。

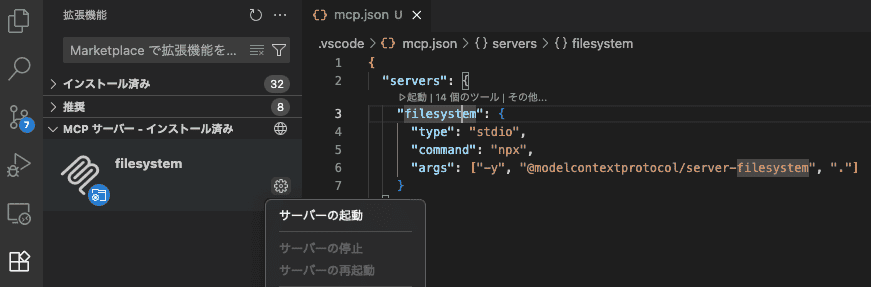

設定

MCPサーバーは、ワークスペース単位またはユーザー全体で設定できます。

-

ワークスペース単位

ワークスペースのルートに.vscode/mcp.jsonを作成します。

この設定はそのプロジェクト内だけで有効です。 -

ユーザー全体

コマンドパレット(Ctrl(Cmd)+Shift+P)で 「MCP: Open User Configuration」 を実行し、開いたmcp.jsonに設定します。全てのプロジェクトで共通して有効になります。

どちらの場合も、設定内容は同じです。以下は server-filesystemの設定例です。command はサーバー起動に使う実行コマンド、args はその引数です。npx -y <パッケージ名> <ルートパス> の形で起動し、<ルートパス> に指定した場所以下が操作対象(権限範囲)になります。最小限の範囲にとどめるのがおすすめです。

|

|

起動

設定ができたら、次のいずれかで起動します。

-

MCP Serversビューから

- サイドバーの「MCP サーバー」ビューを開く

- 対象サーバー(filesystemなど)の 設定アイコンから「サーバーの起動」をクリック

-

コマンドパレットから

- 「MCP: List Servers」 を実行 → サーバーを選択

- 対象サーバーを選択

- サーバーの起動を選択

実行方法

MCPサーバーはクライアント(GiHub Copilotなど)から指示することで実行されます。

-

自然文で実行(最も手軽)

Copilot Chatが自動で適切なMCPサーバーを選びます。

1./content/post/sample.md を読み込んで3行で要約して- メリット:入力が自然で簡単。

- 注意点:条件によっては別のサーバーが選ばれることがあります。

-

@<サーバー名>で指定(確実性アップ)特定のサーバーを必ず使いたい場合は、サーバー名を明示します。

1@filesystem ./content/post/sample.md を読み込んで3行で要約して- メリット:サーバーの選択ミスを防げる。

- 注意点:サーバー名を正確に把握している必要があります。

-

/mcpコマンドで実行(最も確実)MCPプロトコルのコマンド形式で直接呼び出します。

1/mcp filesystem read ./content/post/sample.md- メリット:裏でどのように呼び出されるかが明確で、再現性が高い。

- 注意点:コマンドの書式を覚える必要があります。

代表的なMCPサーバー

MCPサーバーには、コード開発やデザイン連携、情報取得、ファイル変換など、多種多様な機能を持つものがあります。ここでは主要な例とその活用イメージをまとめます。

| サーバー名 | 主な機能・用途 |

|---|---|

| GitHub | リポジトリのIssueやPR操作、コードレビューをチャットから直接実行。開発フローの効率化に最適。 |

| Figma | デザインのレイアウトやカラー情報を取得し、UIコードへ変換。デザインと実装の橋渡しに活用。 |

| Playwright | ブラウザ操作や自動テストを実行。UIの動作確認やアクセシビリティ検証に利用可能。 |

| Sentry | アプリのエラーやパフォーマンスデータを取得し、原因分析や対応方針の検討に役立つ。 |

| Hugging Face | 機械学習モデルやデータセットを検索・取得。自然言語処理や画像認識の実装に活用可能。 |

| MarkItDown | PDF、画像、WordなどをMarkdown化。ドキュメント共有や要約作業を効率化。 |

| Web | 任意のウェブページからHTMLやテキストを取得し、スクレイピングや情報分析に利用。 |

| Wikipedia | Wikipediaの記事を取得・要約。調査や知識補足に便利。 |

| Context7 | ライブラリやフレームワークの最新情報、コード例を提供。新機能のキャッチアップに有用。 |

| Claude | 長文要約や高度な推論処理を実行。大規模ドキュメントの分析や企画検討に活用。 |

| OpenAI | GPTシリーズのモデルを利用可能。文章生成、翻訳、要約など多用途に対応。 |

| Docker | コンテナの起動、停止、状態確認を実行。開発環境の迅速な構築に役立つ。 |

| PostgreSQL | データベース接続とクエリ実行を支援。スキーマ確認やデータ分析に利用可能。 |